更新:2025.07.22

目次

- スライド版もどうぞ

IEC規格における防爆記号の読み方

はじめに

爆発性雰囲気が存在する危険区域で使用される電気機器。その安全性を一目で判断するための表示が防爆記号です。この記号を正しく理解できなければ、最悪の場合、爆発事故という致命的な結果を招きかねません。

例えば、「Ex db IIC T4 Gb」というマーキングを見たとき、この機器がどのような環境で安全に使用できるのか、即座に判断できますか?

本記事では、IEC規格に基づく防爆記号の体系的な読み方を解説します。安全管理者やエンジニアの方はもちろん、現場で防爆機器を扱うすべての方にとって必須の知識となるでしょう。

一般論を展開するより、具体例から感覚をつかむ方が新しい物事を理解するスタートとしては良い方法であると思いますので、具体例を豊富に用いながら、複雑に見える防爆記号を「ガスの種類」「温度等級」「保護レベル」などの要素に分解し、それぞれの意味を明快に説明していきます。

例1(IEC規格)

- IEC 60079-0:2011, 2017

- IEC 60079-1:2014

- IEC 60079-11:2011, 2023

に従ったEx equipmentに対するEx markingとして以下の例が挙げられます。※規格の版によってマーキングが異なる場合がありますのでご注意を。

Ex db eb [ia IIA Ga] IIB+H2 T5 Gb, Ta=40℃ to 60℃

- Ex : 危険場所に設置できる防爆製品である

- db : 耐圧防爆(flameproof 'd')の保護レベル”b”

- eb : 安全増防爆(increased safety 'e')の保護レベル”b”

- [ia IIA Ga]

- [ ]: 本安関連機器である

- "ia”:本質安全防爆(intrinsic safety 'i')の保護レベル”a”

- IIA:IIAガス環境に設置された本安機器と接続できる。

(※IIB, H2の環境に設置された本安機器には接続できません。) - Ga:本安関連機器のEPLを示し、この本安関連機器をEPL Gaの本安機器と接続可能であることを意味します。

- IIB+H2: このEx db ebの機器がGroup IIBのガスの環境に加え、水素の環境に設置可能

- T5 : このEx db ebの機器の温度等級を示す

- Gb: 機器のEPL:このEx db ebの機器はZone 1に設置することができる。

- Ta=℃ to ℃:このEx db ebの機器を設置することができる環境の周囲温度の条件

【補足】

- "db", "eb", "ia"の順番に並んでいますが、頭文字をみてアルファベット順に並べることになっています。

- "Ex", "db", "eb", 等の間は1スペースを空けます。詰めないでください。

例2(ATEX)

【ATEX指令特有のマーキング】DIRECTIVE 2014/34/EU Article 16

CEnnnn, ATEXヘキサゴンマーク

とともに、以下を表示します。

II 2 (1) G, Ex db eb [ia IIA Ga] IIB+H2 T5 Gb, Ta=40℃ to 60℃

-

CEnnnn:CEマーク(EUでの適合の印)|"nnnn"には具体的な4桁の番号を記載します。この番号は、防爆品質システムに関する認証証(QAN)を発行する機関の登録番号です。ただし、製品のATEX categoryにより、適用されるModule(適合性評価の手続き)が異なるので、注意が必要です。例えば、Category 3の電気機器の場合は、Module Aが適用されますので、Notified Bodyとしての関与はなく、"nnnn"は空欄とします。

また、コンポーネントについては、CEマークは表示してはならないとされています。

-

ATEXヘキサゴンマーク"specific marking of explosion protection"

-

II:炭鉱以外の場所で使用 (the symbols of the equipment-group)

-

2(1): category 2の機器で、category 1と接続することができる機器を内蔵していることを意味

-

G:

-

G= ガス、蒸気、ミストにより形成された爆発性雰囲気

-

D=粉塵により形成された爆発性雰囲気

-

ちなみに、下記の部分は、IEC/EN 60079 seriesの規格で要求されているマーキングです。

- Ex db eb [ia IIA Ga] IIB+H2 T5 Gb, Ta=40℃ to 60℃

例3(IEC規格)

【IEC 60079-0:2011,2017, IEC 60079-2:2014, IEC 60079-11:2011, 2023】

[Ex ib Gb] [Ex pxb Gb] IIC

-

[Ex ib Gb] : (本質安全防爆構造の)associated apparatusは非危険場所に設置

-

[Ex pxb Gb] : (内圧防爆構造の)associated equipmentは非危険場所に設置

-

"Ex"と"EPL"(=保護レベルで、Ga, Gb, Gc等のこと)は[ ]の中に入れること

-

危険場所には設置できないassociated apparatusやassociated equipmentについては、温度等級は定義されないものであり、したがって記載はされないものです。

例4(IEC規格)

【IEC 60079-0:2011, 2017, IEC 60079-1:2014, ISO 80079-36:2016】

Ex db h IIB T5 Gb

- Ex : 危険場所に設置できる防爆製品である

- db : 耐圧防爆(flameproof 'd')の保護レベル”b”

- h: 非電気防爆

- 非電気防爆の防爆構造には、constructional safety "c", control of ignition

source "b", liquid immersion "k" の3つがありますが、いずれの防爆構造の場合でも防爆記号は"h"を記載するとされています。 - "h"について保護レベルは記載されません。

- 非電気防爆の防爆構造には、constructional safety "c", control of ignition

- IIB: Group IIBのガスの環境に設置可能

- T5 : 機器の温度等級

- Gb: 機器のEPL:Zone 1に設置することができる。

例5(IEC規格)

Ex db ia op is pzc [ia Ga] IIC T3 Gc

- Ex : 危険場所に設置できる防爆製品である

- db : 耐圧防爆(flameproof 'd')の保護レベル”b”

- op is: 光放射防爆

- pzc: 内圧防爆の保護レベル"pzc"

- IIC: Group IICのガスの環境に設置可能

- T3 : 機器の温度等級

- Gc: 機器のEPL:Zone 2に設置することができる。

その他の表示事項

- 製造者の名称又は登録商標

- 製品の型名

- 製造番号(シリアル番号)

- 認証機関が発行した認証証番号、又は、適合宣言書の識別番号(発行年と発行者の名称、および、4桁の番号を付ける)

- 特定の使用条件が付与されていることを明示することが必要な場合に,認証証書番号の末尾に"X"を付与する。

ちなみに、"X"を表示するかわりに、機器上に注意書きの詳細を表示してもよい。 - 防爆記号

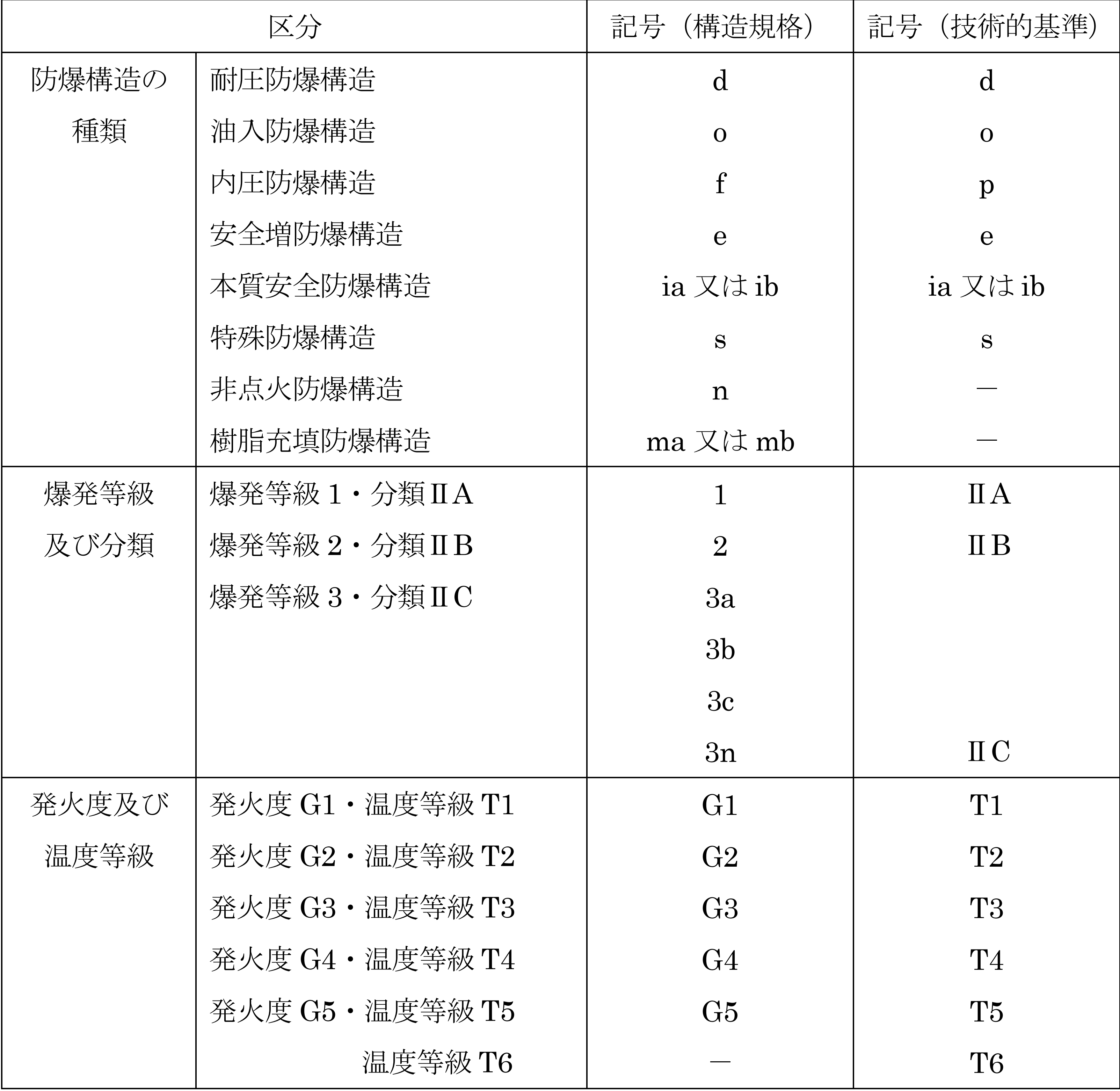

「構造規格(」ガス蒸気2006)における防爆記号について

日本固有の防爆システムを理解する

グローバルスタンダードとなっているIEC規格とは別に、日本には独自の防爆規格「構造規格(ガス蒸気2006)」が存在します。"d2G4"や"f"といった記号は国際的には通用しませんが、日本国内の産業現場では今なお広く使用されている防爆機器に表示されている防爆表示です。

この日本独自の防爆記号体系を理解することは、外国製機器と国内規格の機器が混在する現場での安全管理や、古い設備の保守点検において特に重要となります。

ここでは、「d2G4」が示す耐圧防爆構造とガスグループの関係や、「f」が表す内圧防爆の特性など、日本固有の防爆記号の読み方を実例を交えて解説します。IEC規格との対応関係にも触れながら、両方の記号体系を使いこなすための知識を提供します。

爆発等級3において記号は以下のような対応を表します。

-

3a は水性ガス及び水素

-

3b は二硫化炭素

-

3c はアセチレン

-

3n は爆発等級3の全てのガス

【爆発等級の分類】

| 爆発等級 | 火炎逸走限界(MESG)の値(mm) |

|---|---|

| 1 | 0.6< MESG |

| 2 | 0.4 < MESG 0.6 |

| 3 | MESG 0.4 |

【発火度の分類】

| 爆発性ガスの発火温度(℃) | 発火度 | 電気機器の許容温度(℃) | 機器の許容温度上昇(℃) |

|---|---|---|---|

| 450 < | G1 | 360 | 320 |

| 300 < 450 | G2 | 240 | 200 |

| 200 < 300 | G3 | 160 | 120 |

| 135 < 200 | G4 | 110 | 70 |

| 100 < 135 | G5 | 80 | 40 |

-

は発火温度(ignition temperature)

-

上記の表に記載された「機器の許容温度上昇」は、 それぞれの発火度に対応する発火温度の下限値の約 80%から基準周囲温度の限度 40℃を差引いた値が記載されています。

解説だけでは解決しない疑問や課題はありませんか?

当ページの解説をお読みいただき、ありがとうございます。

他のサイトでは書かれていない内容もできるだけ詳しく紹介していますが、もし、「この内容をもっと深く理解したい」「自社の状況に合わせて具体的に相談したい」「専門家の意見を直接聞きたい」といったご要望がございましたら、ぜひ当社の有料サポートサービスをご検討ください。

経験豊富な専門家が、お客様の個別の疑問や課題に応じて、

技術相談(オンライン・対面)や、ご要望に合わせたカスタマイズセミナー(個別対応も可能です)を提供いたします。

温度等級、ガス・蒸気の種類、保護レベルの選定、適切な機器の運用といった専門的な内容について、より踏み込んだ解説や疑問解決を行います。社員教育やスポット講習としても最適です。

詳細や料金については、以下のページをご覧ください。

【更新履歴】

- 2025.05.22 文章編集

- 2025.05.13 文章編集

- 2025.03.19 防爆記号の例を追加

- 2025.03.13 スライド版へのリンク追加

- 2024.11.23 編集上の修正

- 2024.09.16 編集上の修正

- 2024.06.12 案内文の修正

- 2024.04.11 説明文の表現修正

- 2024.02.05 編集上の修正

- 2024.01.15 編集上の修正

- 2023.10.23 編集上の修正

- 2023.08.05 編集上の修正と他の必要な表示についての記事を追記

- 2023.08.03 編集上の修正

- 2023.07.22 例2のATEXマーキングの誤記訂正、および、説明追記

- 2023.06.28 非電気防爆の例を追加

- 2023.06.23 編集上の修正

- 2023.06.05 講習へのご案内リンクの説明追記

- 2023.06.04 markingの例を変更

- 2023.04.26 CEnnnnの説明追記

- 2020.05.29 初版